Passaggi Libri e Caffè nasce dall’associazione Passaggi Cultura, organizzatrice di Passaggi Festival, con l’ambizione di portare a Fano l’atmosfera e l’originalità dei caffè letterari.

I caffè letterari sono luoghi magici, dove l’aroma del caffè si mescola con l’odore della carta stampata e con le voci di appassionati di letteratura, arte e cultura. Ma cosa sono esattamente questi luoghi? Qual è la loro storia e come si sono evoluti nel tempo? E il locale in piazza Sansovino è più libreria o più caffetteria?

In questo articolo esploreremo il mondo dei caffè letterari, dalle loro origini fino ai giorni nostri, scoprendo come funzionano e come è organizzato Passaggi Libri e Caffè.

Cosa si intende per Caffè Letterari?

Un caffè letterario è molto più di un semplice bar dove si serve caffè e si vendono e leggono libri. È uno spazio di incontro e di scambio culturale, dove persone di ogni età e provenienza si riuniscono per discutere di letteratura, filosofia, arte, economia, attualità ecc. Un luogo dove la passione per la lettura e la voglia di confrontarsi si fondono in un’atmosfera unica.

La storia dei Caffè Letterari

I caffè letterari nacquero in Europa nel XVII secolo, ispirati dai primi locali che servivano caffè, allora una bevanda esotica introdotta dai mercanti ottomani. Questi spazi si svilupparono rapidamente come luoghi di ritrovo per intellettuali, artisti e pensatori. In Italia, la loro diffusione ebbe inizio nel XVIII secolo, quando il caffè, simbolo di modernità e scambio culturale, divenne il fulcro della socialità urbana.

I primi caffè letterari italiani

I primi caffè letterari italiani

Tra i primi e più celebri caffè italiani spicca il Caffè Florian di Venezia, inaugurato nel 1720. Situato in Piazza San Marco, il Florian non era solo un locale elegante, ma anche un punto di incontro per figure di spicco del tempo, come Carlo Goldoni e Giacomo Casanova. Qui, discussioni artistiche e politiche si intrecciavano con la vita sociale dell’aristocrazia e della borghesia emergente.

Nella stessa epoca, fiorirono altri caffè letterari importanti, come il Caffè Greco a Roma, aperto nel 1760. Frequentato da artisti, scrittori e viaggiatori del Grand Tour, ospitò figure come Goethe, Keats e Gogol. Ancora oggi, le sue stanze ricche di storia continuano a essere un simbolo di cultura.

Il XIX secolo: il fermento del Risorgimento

Nel XIX secolo, i caffè letterari divennero luoghi cruciali per il fermento politico e culturale del Risorgimento. A Milano, il Caffè Cova, fondato nel 1817, fu un importante centro di ritrovo per patrioti e rivoluzionari. In Piemonte, il Caffè San Carlo di Torino (1822) e il Caffè Fiorio (1800) furono frequentati da intellettuali come Cavour e D’Azeglio, che discutevano di strategie politiche e di idee unitarie.

Nel frattempo, a Firenze, nel 1848, nacque il Caffè Michelangiolo che divenne il punto di riferimento degli artisti della corrente dei Macchiaioli, che rivoluzionarono la pittura italiana, ma che fu anche il luogo dove intellettuali, scrittori e patrioti si riunivano per discutere di politica e letteratura.

Il Caffè Michelangiolo cessò la sua attività nel 1861 mentre nel 1897 aprì quella che ancor oggi è un’icona fiorentina: Le Giubbe Rosse, uno dei caffè storici più famosi di Firenze, situato in Piazza della Repubblica e luogo di ritrovo per fiorentini e turisti, un punto di riferimento per chi ama l’atmosfera dei caffè storici.

E furono proprio i letterati del Caffè Le Giubbe Rosse che apposero sul muro del vecchio Caffè Michelangiolo una lapide, ancora visibile, per rendere omaggio a quello che è stato il primo Caffè letterario di Firenze.

I caffè letterari del primo Novecento

Con l’avvento del XX secolo, i caffè letterari continuarono a essere centri vitali di creatività e confronto. A Trieste, il Caffè San Marco (1914) fu frequentato da scrittori come James Joyce e Italo Svevo, contribuendo alla fioritura culturale della città, crocevia tra Italia e Mitteleuropa.

A Milano, il Caffè Camparino (oggi Camparino in Galleria), situato nella Galleria Vittorio Emanuele II, attirò artisti, poeti e intellettuali del Futurismo, movimento che trovò nei caffè un palcoscenico per le sue provocazioni culturali.

Declino e rinascita

Nel secondo dopoguerra, con i cambiamenti sociali e l’avvento della modernità, molti caffè letterari persero il loro ruolo centrale. L’ascesa di nuovi luoghi di socialità, come club e librerie, portò a un temporaneo declino di questi spazi storici.

Tuttavia, negli ultimi decenni si è assistito a una rinascita dei caffè letterari, spesso ripensati come spazi culturali moderni, dove convivono eventi, incontri letterari e mostre d’arte. Locali come il Caffè Letterario di Roma o il Caffè Pedrocchi di Padova (noto come il “caffè senza porte”) continuano a rappresentare il legame tra tradizione e innovazione.

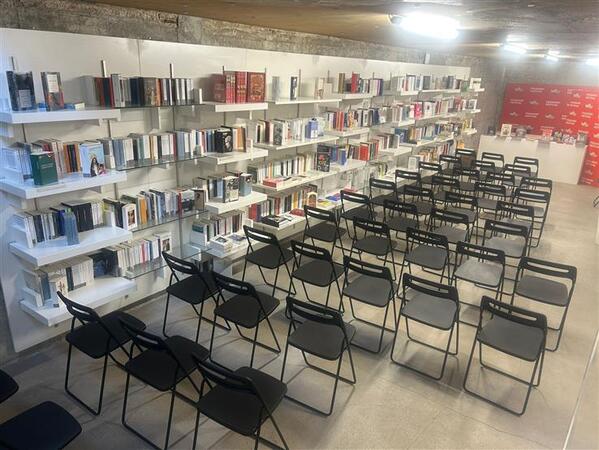

Caffè Letterari oggi: lo spazio dedicato agli incontri con l’autore di Passaggi Libri e Caffè

Il significato culturale dei caffè letterari

I caffè letterari hanno svolto un ruolo cruciale nella storia culturale italiana, fungendo da catalizzatori per idee, dibattiti e movimenti artistici. Hanno rappresentato non solo luoghi di socialità, ma anche spazi dove diverse classi sociali potevano confrontarsi.

Ancora oggi, i caffè letterari sono simboli della capacità della cultura di creare connessioni, favorendo la nascita di nuove idee in un’atmosfera di condivisione e convivialità.

A Fano, con Passaggi Libri e Caffè, proviamo a coniugare l’attività della libreria con il caffè e con gli incontri con gli autori, in un luogo pensato e arredato per essere punto di aggregazione e di conversazione, nonché spazio espositivo e contenitore culturale aperto a tutti.

Caffè letterari, le conclusioni

I caffè letterari sono molto più di semplici luoghi dove bere un caffè. Sono spazi di incontro, di scambio di idee e di crescita culturale. Rappresentano un patrimonio inestimabile per le nostre città e un’opportunità per tutti coloro che amano la lettura e la cultura.

Lo spazio caffetteria di Passaggi Libri e Caffè in piazza Sansovino 3 a Fano